Faire un stage en traitements de surfaces, c’est mettre les mains dans un domaine où la chimie, la technique et la rigueur industrielle se rencontrent. C’est aussi comprendre que derrière une pièce métallisée ou un revêtement anticorrosion, il y a un enchaînement précis d’étapes et beaucoup de contrôle. Voici un aperçu de ce que vit un stagiaire type pendant ce genre de stage, à travers les différentes phases du travail.

La sécurité avant tout

Dès l’arrivée dans l’atelier, la règle est claire : on ne plaisante pas avec la sécurité. Les produits chimiques utilisés pour le traitement de surfaces peuvent être corrosifs, toxiques, ou simplement dangereux en cas de mauvaise manipulation. Le port des équipements de protection individuelle est donc non négociable : lunettes, gants, blouse, chaussures de sécurité — parfois même masque filtrant si le poste l’exige.

Avant de commencer quoi que ce soit, le stagiaire reçoit une formation sur les consignes de sécurité : comment manipuler les produits, que faire en cas de fuite, comment réagir à une alerte. On apprend vite que la vigilance est permanente, même pour les gestes les plus simples.

Découverte de la ligne de traitement

La ligne de traitement, c’est un enchaînement de bains disposés dans un ordre précis, chacun avec une fonction : dégraissage, décapage, activation, dépôt de revêtement, rinçage, etc. Le stagiaire découvre rapidement que tout doit être parfaitement prêt avant de commencer.

Chaque matin, il faut vérifier les niveaux des bains, les températures, l’état des filtres, le fonctionnement des agitateurs. Les appareils de contrôle – pH-mètre, conductivimètre, mesureurs d’épaisseur – sont étalonnés pour s’assurer que les mesures seront fiables.

Avant de lancer les pièces, on contrôle aussi leur propreté : un résidu gras ou une particule mal nettoyée peut compromettre tout le traitement. Et si un paramètre est hors des clous (pH trop élevé, température trop basse, fuite…), on suit la procédure de mise en sécurité. Rien ne doit être laissé au hasard.

Calculer pour bien traiter

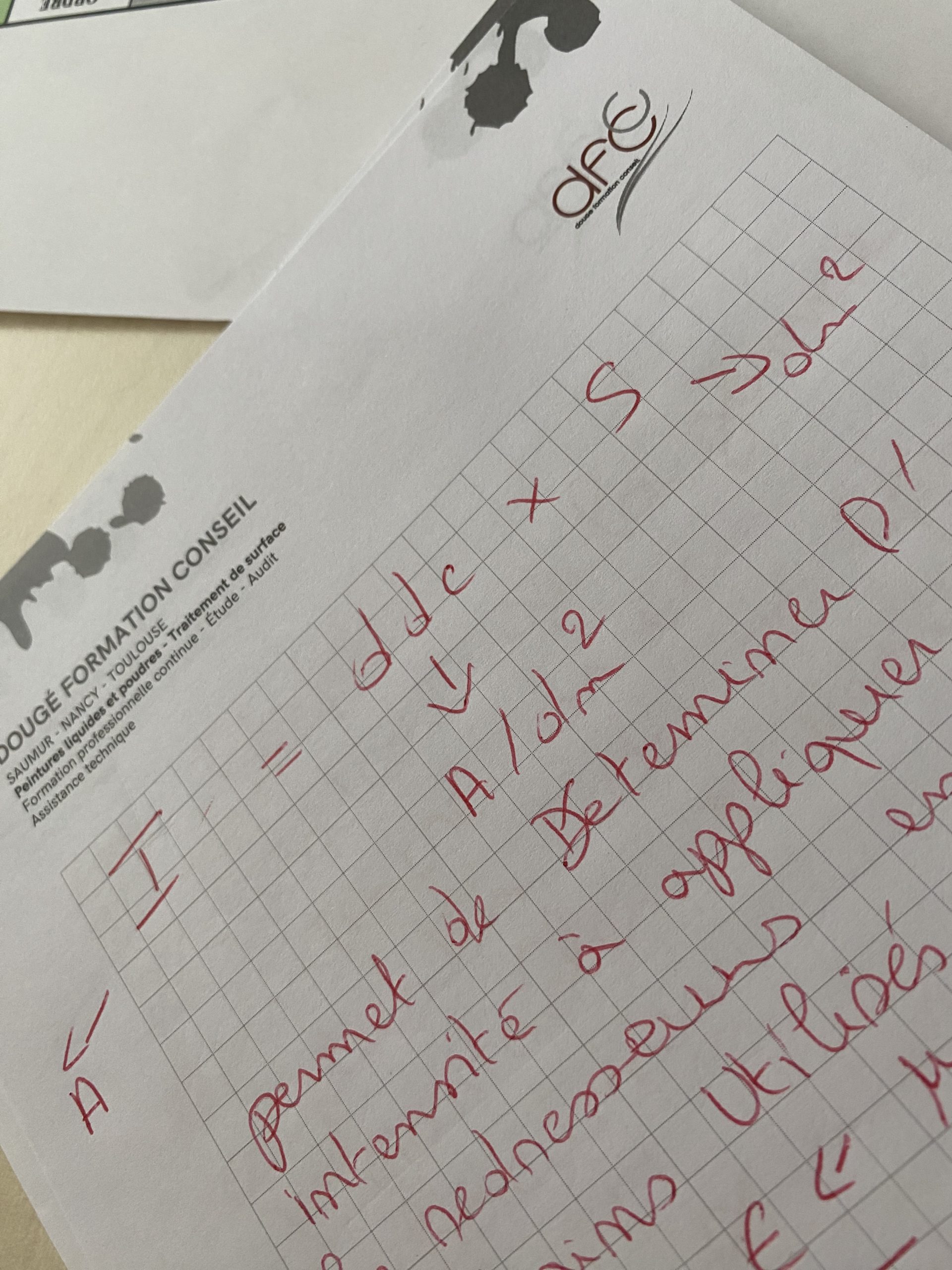

Traiter une pièce ne se fait pas au hasard : il faut calculer précisément les bons paramètres. Pour cela, le stagiaire apprend à mesurer ou estimer la surface mouillable de la pièce, c’est-à-dire la surface réellement en contact avec les bains.

À partir de cette surface, on détermine l’intensité de courant nécessaire, la durée de traitement, et d’autres paramètres comme la concentration des bains. Chaque procédé (zinc, nickel, anodisation…) a ses propres formules ou abaques à respecter. Cette partie, à la croisée entre la chimie et les mathématiques, est essentielle pour que le dépôt soit homogène, fonctionnel et conforme.

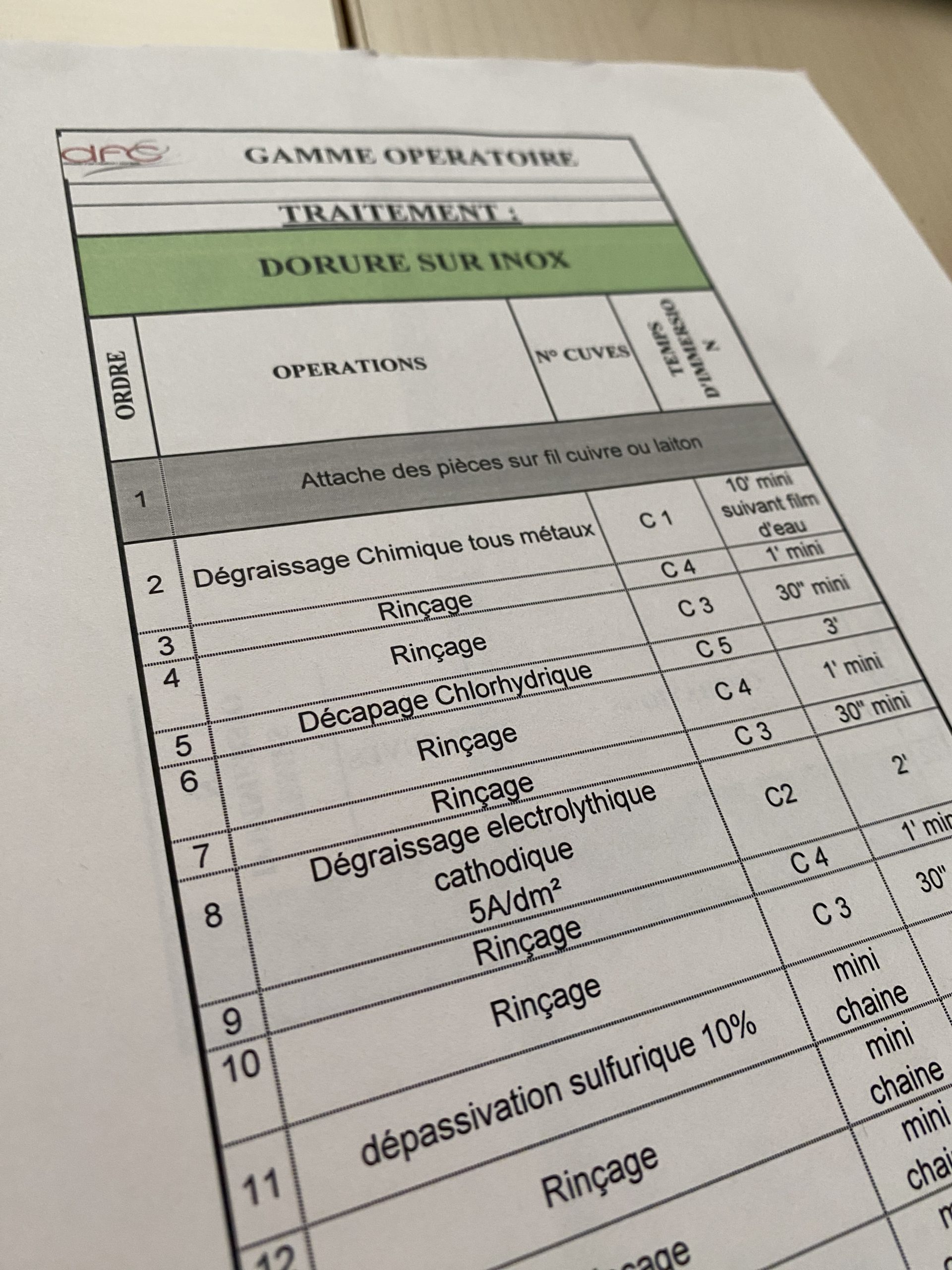

Mettre en place la gamme opératoire

Une fois les calculs faits, il faut dérouler le traitement selon une gamme opératoire bien définie. Ce document, utilisé par tous dans l’atelier, décrit chaque étape du process : quels bains utiliser, combien de temps, à quelle température, avec quels contrôles à chaque phase.

Le stagiaire apprend à suivre cette gamme à la lettre, tout en gardant l’œil ouvert : un rinçage mal fait, un bain mal agité, et le résultat final peut être compromis. À chaque étape, des mesures sont réalisées pour s’assurer que tout reste dans les tolérances.

Ce travail demande de la rigueur, de l’attention, et une bonne coordination avec l’équipe. C’est aussi l’occasion de comprendre l’impact de chaque paramètre sur le résultat final.

Vérifier que tout est conforme

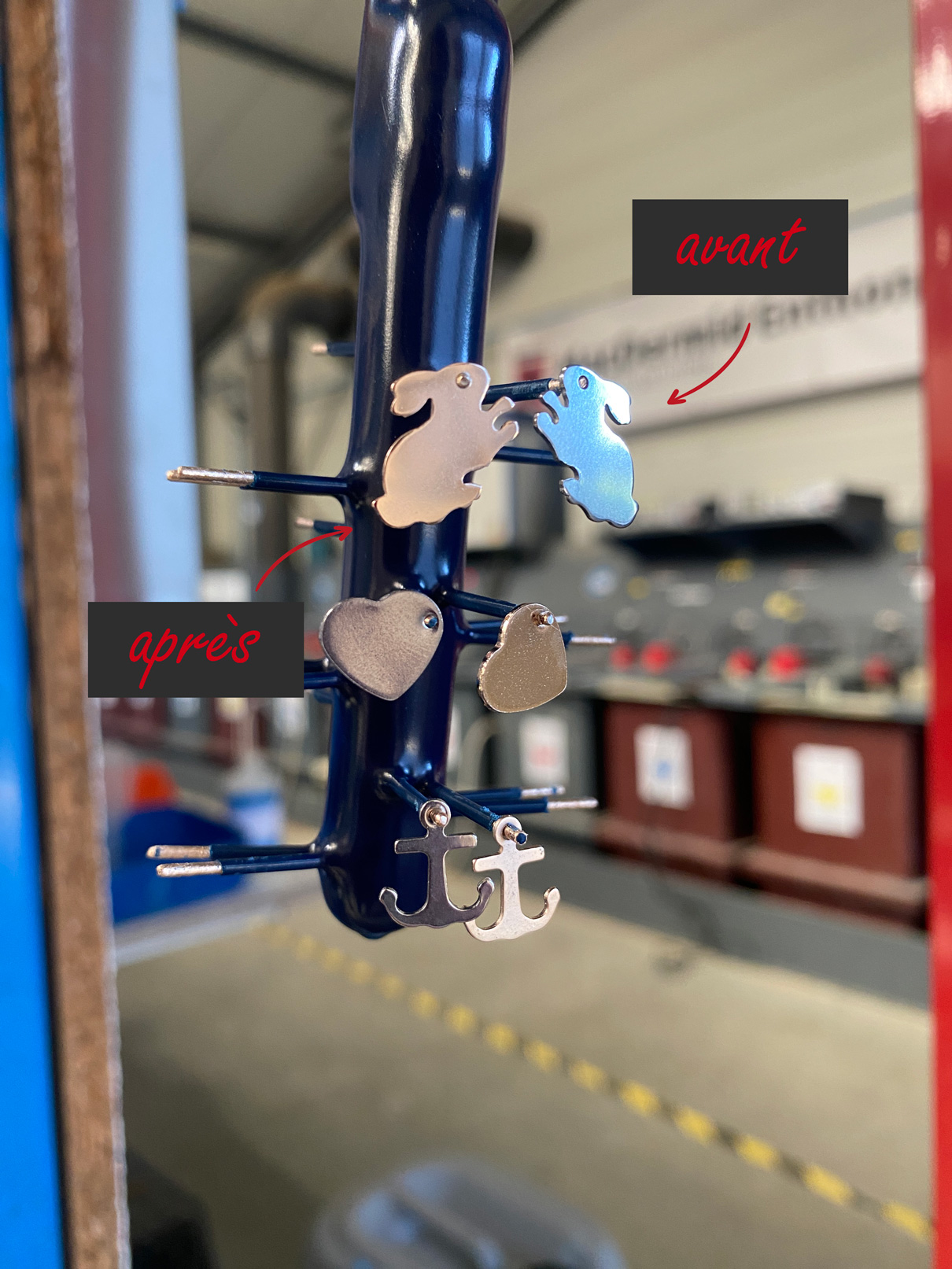

Une fois le traitement terminé, il reste une étape importante : le contrôle qualité. On commence en général par une inspection visuelle : on repère tout de suite les défauts grossiers comme les taches, bulles, décollements, ou zones mal recouvertes.

Vient ensuite la mesure de l’épaisseur du dépôt, grâce à des appareils spécifiques (souvent magnétiques ou électrochimiques). D’autres tests peuvent être réalisés, comme l’adhérence du revêtement (grille de coupe, pelage), ou des examens plus poussés si un défaut est suspecté.

Le stagiaire apprend aussi à interpréter les anomalies : d’où vient le défaut ? Mauvaise préparation de la pièce ? Bains pollués ? Paramètres mal appliqués ? C’est un vrai travail d’enquête technique, et c’est souvent l’étape la plus formatrice.

Une expérience complète et technique

Un stage en traitement de surfaces, c’est bien plus que tremper des pièces dans des bains. C’est comprendre comment chaque paramètre compte, comment la sécurité structure le travail, et comment le contrôle final garantit la qualité. Le stagiaire y développe des réflexes de rigueur, une vraie culture du procédé, et un regard technique sur les matériaux.

C’est une belle porte d’entrée dans le monde industriel, surtout pour celles et ceux qui aiment manipuler, comprendre, et produire avec précision.

Laisser un commentaire